L’énergie hydraulique

L’eau : une ressource puissante et renouvelable

De l’eau, on en trouve beaucoup sur notre planète. C’est pour cette raison d’ailleurs que l’on appelle la Terre « la planète bleue ». L’eau poursuit un cycle sous différentes formes:

1). Elle s’évapore du sol et des océans.

2). Elle se condense en nuages.

3). Elle retourne sous forme de pluie sur les continents, et alimente les rivières, les fleuves, les lacs, les mers et les océans.

Pour produire de l’électricité, on exploite le mouvement de l’eau, son débit. Ce mode de production d’énergie est l’un des plus propres et des plus efficaces. Il s’appuie sur une ressource puissante et presque illimitée qui n’a pas besoin d’être transformée.

Carte d’identité

Source

Précipitations, eau de la fonte des neiges et glaces, fleuves et rivières

Utilisation

Production d’électricité

Installations

– Centrales à accumulation

– Centrales au fil de l’eau

– Centrales de pompage-turbinage

Catégorie

Énergie renouvelable

Impact sur l’environnement

Impact sur le paysage et parfois sur les écosystèmes

Production

Disponible toute l’année, mais dépend des conditions météorologiques (température, pluie, etc.)

Rendement

Très bon, entre 70 et 90%

Espérance de vie

Très longue (plus de 100 ans)

Signe distinctif

Première des énergies renouvelables de Suisse, elle représente près de 57% de la production du pays en électricité

En Suisse

Il existe 705 centrales d’une puissance égale ou supérieure à 300 kW.

Un peu d’histoire

Une histoire vieille de plus de 2000 ans

Les premières roues hydrauliques dans l’Empire romain sont datées du 1er siècle avant notre ère. Ces roues ont permis partout dans le monde de remplacer la force des bras par celle de l’eau. Posée sur une rivière, la roue hydraulique actionne en tournant un mécanisme qui permet de moudre des céréales, pomper de l’eau, scier du bois, et bien d’autres usages encore !

Les turbines : du mécanique à l’électrique

Dès la fin du 18e siècle, le Bâlois Leonhard Euler, conçoit une turbine capable d’exploiter à la fois la pression exercée par l’eau, la vitesse du courant (énergie cinétique) et la hauteur de chute de l’eau (énergie potentielle). Au milieu du 19e siècle, le Français Benoît Fourneyron invente la première turbine hydraulique utilisée pour produire de l’électricité. Par la suite, de nombreux chercheurs améliorent le système selon les caractéristiques du lieu où il est utilisé.

Et en Suisse ?

La Suisse exploite depuis longtemps l’énergie hydraulique. Dans les années 1970, elle se trouvait même à l’origine de 90% de l’électricité produite par notre pays. Le développement des centrales nucléaires a fait baisser ce pourcentage autour de 1985 à 60%.

Comment utilise-t-on l’énergie hydraulique ?

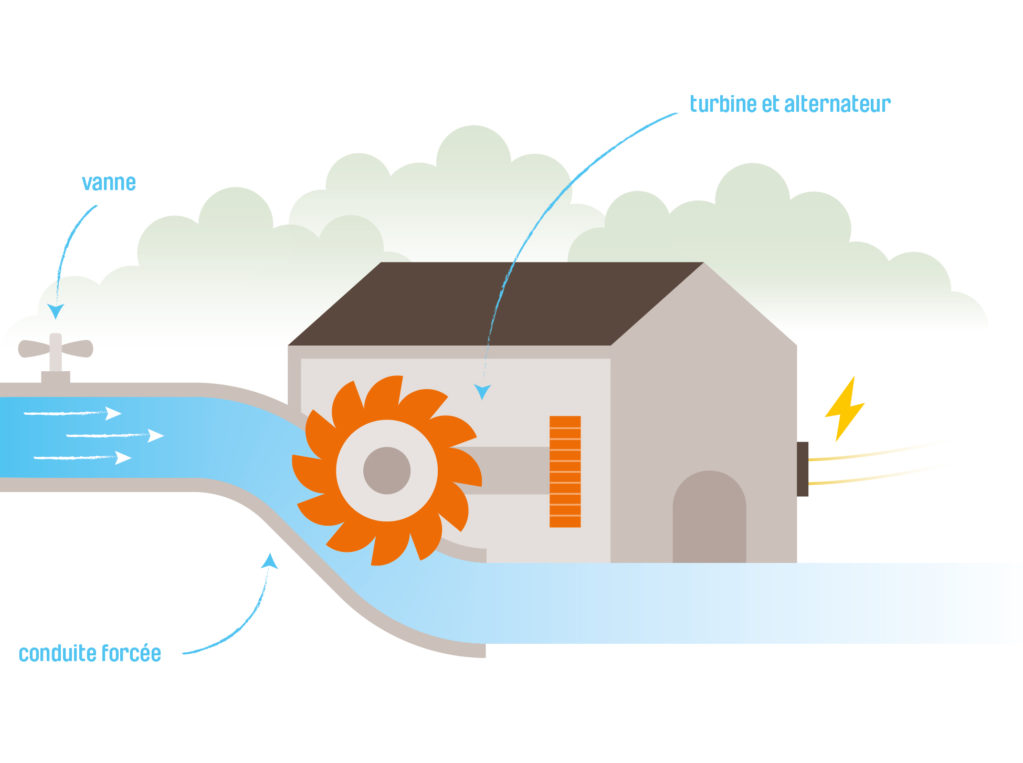

Les centrales hydroélectriques exploitent la force de l’eau pour faire tourner une turbine et produire de l’électricité.

Les centrales à accumulation : profiter de la hauteur des montagnes

Un barrage retient l’eau d’un lac naturel ou artificiel en hauteur. La production d’électricité se fait dans une centrale à proximité, en ouvrant une vanne qui laisse l’eau s’écouler dans une conduite et entraîne une turbine installée en-dessous. Plus la quantité d’eau et la différence de hauteur entre le barrage et la turbine sont grandes, plus la pression de la chute d’eau est forte. Ainsi, l’énergie produite sera plus importante ! C’est pourquoi ce type d’installation hydroélectrique est fréquent dans les régions montagneuses. Le barrage permet aussi de réguler le débit des cours d’eau, ce qui est très utile lors de fortes pluies, et de stocker de l’eau. Cette réserve représente une importante source d’énergie disponible à tout moment.

Les centrales au fil de l’eau : utiliser le débit des cours d’eau

Les centrales au fil de l’eau utilisent l’énergie des rivières et des fleuves. On les appelle aussi centrales « à basse chute », contrairement aux centrales à accumulation dites « à haute chute ». L’eau des rivières ou des fleuves est dirigée vers des turbines à travers des conduites. Elle est ensuite rendue intacte, sans avoir été retenue ni stockée. Avec ce type de centrales, on ne peut choisir ni quand, ni combien d’électricité est produite. C’est le dénivelé et la quantité d’eau disponible qui influencent la production. Cela dépend donc des événements climatiques (pluies, sécheresse, saisons, etc.) : la production est maximale au printemps, lorsque la neige fond et qu’il pleut souvent.

En Suisse romande, la plupart de ces centrales se trouvent sur le Rhône. Il y en a notamment dans la région genevoise (Verbois, Chancy-Pougny et Seujet), et à la frontière entre les cantons de Vaud et du Valais (Lavey).

Les centrales de pompage-turbinage : pomper et réutiliser l’eau

Le pompage-turbinage, c’est comme une grande batterie d’eau. On l’utilise comme méthode de stockage. Quand il y a trop d’électricité sur le réseau national, cette énergie sert à pomper de l’eau vers un réservoir en hauteur. Quand on a besoin d’électricité, il suffit de laisser l’eau redescendre pour faire tourner des turbines et produire de l’électricité. Cela permet de stocker et d’utiliser l’énergie en cas de besoin, et donc équilibrer la production et la consommation d’électricité dans la région !

En savoir plus

Le cycle de l’eau

Si l’énergie hydraulique peut être utilisée indéfiniment, c’est que l’eau est sans cesse renouvelée :

1- L’évaporation

Chauffée par le Soleil, l’eau des océans, des rivières et des lacs s’évapore et monte dans l’atmosphère.

2- La condensation

Au contact des couches d’air froid de l’atmosphère, la vapeur d’eau se condense en gouttelettes qui se rassemblent pour former des nuages.

3- Les précipitations

Les nuages répandent leur contenu sur la Terre, sous forme de pluie, de neige ou de grêle. Les précipitations ont lieu lorsque la masse de vapeur (nuages) atteint la saturation (100%) et que le refroidissement se poursuit.

4- Le ruissellement

La plus grande partie de l’eau tombe directement dans les océans. Le reste s’infiltre dans le sol (pour former des nappes souterraines qui donnent naissance à des sources) ou ruisselle pour aller grossir les rivières, qui vont, à leur tour, alimenter les océans… Et le cycle recommence !

Trois types de barrages

Il existe principalement trois types de barrages, qui dépendent de la qualité géologique et de la forme de la vallée où ils sont installés :

Le barrage voûte

De forme arquée, il reporte les forces engendrées par la poussée de l’eau sur les flancs de la vallée. Ex : Moiry (VS).

Le barrage-poids

Sorte de mur vertical en forme de trapèze logé dans une vallée en V, il retient l’eau de son seul poids. Ex : la Grande Dixence (VS).

Le barrage à contreforts

Le mur s’appuie sur des contreforts, parfois sous forme de voûtes, permettant ainsi d’économiser du béton. Les forces de la poussée de l’eau sont reprises dans les fondations. Ex : Lucendro (TI).